- ホーム

- ビューティエイジングコラム

- 美容・健康

ビューティエイジングコラム

当サロンでは、ご来店頂いたお客さまに単に健康情報をお伝えするだけではなく、豊かな人生を送る為に大切なエッセンスを惜しみなくお伝えしています。

3次元情報だけでなく、5次元またはそれ以上の次元からの旬の情報も!(笑)、それぞれの方に必要なものを随時織り交ぜてお伝えします。

『生番茶』と『還元くん』で始める還元ライフ

2025/01/17

今日は私の大好きかつ得意な「酸化と還元」のお話です。

「酸化」と「還元」の違いのおさらい

「酸化」と「還元」は、化学反応の一部で、どちらも体や物質に大きな影響を与えるプロセスです。

酸化とは

定義 : 酸素と結びついたり、電子を失うことで起きる反応。

体や物質への影響

体の場合 : 活性酸素による細胞のダメージが増え、老化や病気を引き起こす。

物の場合 : 錆びる、腐る、劣化する。

例:

- 鉄が錆びる。

- リンゴを切った後、表面が茶色くなる。

- ストレスや不規則な生活で体内に活性酸素が増える。

還元とは

定義 : 酸素を失ったり、電子を受け取ることで起きる反応。

体や物質への影響

体の場合: 活性酸素を減らし、細胞のダメージを修復して若々しさを保つ。

物の場合: 新鮮さを保ち、劣化を防ぐ。

例:

- 抗酸化物質が活性酸素を中和する。

- サビを落とす。

- 水素が体内で活性酸素を減らす。

酸化と還元の違いを比べてみると

| 酸化 | 還元 | |

| 物質の状態 | 酸素と結びつき電子を失う | 酸素を失い、電子を得る |

| 体への影響 | 老化や病気を引き起こす | 若々しさや健康を保つ |

| 細胞への影響 | 活性酸素による細胞のダメージ | 抗酸化物質が細胞を守る |

| イメージ | 劣化する | 新鮮・修復される |

日常生活での活用

- 酸化を防ぐために

- 抗酸化作用のある食品(特に緑茶🍵)を摂る。

- ストレスを減らし、規則正しい生活を心がける。

- 還元を促すために:

- 水素水や還元作用のある食材を取り入れる。

- 深呼吸や適度な運動で体の循環を良くする。

ポイント

「酸化」は体や物がダメージを受けるプロセス、「還元」はそれを修復し新鮮に保つプロセスです。

酸化を防ぎ、還元力を高めることで、健康で若々しい状態を保つことができます!

酸化の原因となる活性酸素が体内に溜まると、老化が進み、見た目にも影響を与えます。

一方、還元作用が高まると、体の内側から若々しさが溢れ出すのです。

そこで私達に馴染みの深い日本茶のお話です🍵

日本茶を日常に取り入れることで、多彩な健康効果を手軽に享受できます!

日本茶の超凄い健康効果

1. 抗酸化作用で健康サポート

- 主成分のカテキンが強い抗酸化作用を発揮。

- 老化防止や生活習慣病の予防に効果的です。

- 脂肪燃焼を助け、ダイエットにも役立ちます。

2. リラックスと集中力向上

- 茶葉に含まれるアミノ酸のテアニンが、自律神経を整えてくれます。

- ストレスを和らげ、リラックス効果をもたらしてくれます。

- 集中力を高め、心を落ち着かせる効果があります。

3. 美肌と免疫力アップ

- ビタミンCが免疫力を高め、肌を美しく保ってくれます。

- お茶のビタミンCは加熱しても失われにくい特徴があります。

4. 疲労軽減と覚醒効果

- 緑茶に含まれるカフェインが適量であれば疲労感を軽減してくれます。

- コーヒーより緩やかに作用し、集中力が持続します。

5. 骨と筋肉をサポート

- ミネラル(カルシウムやマグネシウム)が骨や筋肉の健康を支える。

- 代謝を助け、体調を整える効果

6. 腸内環境の改善

- 食物繊維が腸内フローラを整え、消化をサポートしてくれます。

- 粉末茶(抹茶など)で直接摂取が可能です。

7. デトックス効果と老廃物の排出

- 利尿作用により体内の老廃物を排出してくれます。

- むくみを改善し、体をスッキリ保ってくれます。

8. 口腔ケアと免疫力向上

- カテキンが口臭や虫歯を予防してくれます。

- 抗菌作用が免疫力を高め、風邪や感染症の対策に役立ちます。

『還元くん』と『生番茶』で始める還元ライフ

『還元くん』で作る高濃度水素茶

私のサロンでは、還元くんで作った高濃度の水素茶を飲んで頂きながらお話を伺います。

(還元ボトルの販売もしています。定価26,400円、ちょっとお高いですが、一生ものの健康ボトルです❤️)

市販の水素水の課題

近年、水素水が酸化→還元作用の効果で注目を集めましたが、多くの市販水素水は以下のような課題を抱えています

- 電気分解で生成されるため、アルカリ性に偏り、胃酸で中和されやすい。

- 水素が20分程度で抜けてしまう。

『還元くん』で作る水素茶の特長

- 光合成の作用で水素を自然に増やします

- お茶のカテキンの水素含有量を増やし、還元力を高めます。

- 水素が48時間以上抜けない。水素分子がしっかり結合しているため、他の容器に移しても長時間安定しています。

- 弱酸性で体に優しい

- 強酸性の胃の中でも中和されず、腸までしっかり作用します。

- 活性酸素を効率的に除去

- 腸内環境を整え、体の内側からデトックスを促します。

還元くんに入れるお茶のNo. 1は『生番茶』

上記の様に、日本茶には健康をサポートする多くの成分が含まれています。

日本茶の中でも、私は札幌の老舗の日本茶専門店 『大森園』さんの緑茶『生番茶』を選んでいます。

『生番茶』を選ぶ理由は、春から秋までたっぷりとお日さまを浴びた秋冬番茶であること、

そして、冷たいお水で出すと『ポリサッカライド』という血糖値上昇を抑制する複合多糖類がたくさん水に溶け出てくれます。

熱いお湯で淹れるとカテキンがよく出ます。

ひと手間かかりますが、最も理想的な作り方をご紹介

還元くんにお水を400cc位とお茶パックに入れた『生番茶』を一つ入れて、

大きめの急須で生番茶を普通に淹れ、人肌まで冷ましたものを還元くんの中でミックスします。

ポリサッカライドとカテキンの両方の良さを更に水素を最大限に増やして頂くことができます!

こんな素晴らしい飲み物は他にはありません。

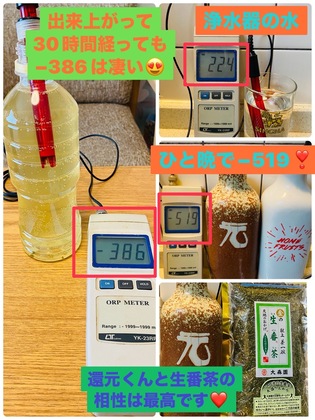

『生番茶』と酸化還元電位の実験

様々なお茶を使って酸化還元電位を測定する実験を行いました。

その結果、大森園さんの『生番茶』が驚異的な低電位、つまり還元力の高さを誇ることがわかりました。

- 水道水の酸化還元電位: 400〜600(高酸化状態)

- 浄水器を通した水: 約200

- 『生番茶』の水素茶: マイナス500以上(超還元状態)

写真の様に、数値で還元力の高さが目に見えて分かります!

まとめ

『還元くん』と『生番茶』が生み出す水素茶は、日本茶本来の健康効果に加え、活性酸素を効率的に除去する力を持っています。

この還元力によって、体の錆びつきを防ぎ、内側から若々しさとエネルギーを引き出します。

毎日の生活に、「飲む美容法」を取り入れて、心身ともに健康で美しい生活を送りませんか?

ご注意

ネットでも還元くんを扱うショップは多数ありますが、波動商品ですので、必ず信頼できる方からご購入ください。

還元くんは生きているので、置いている環境によって性能が大きく変わります。

歪んだ電磁波が多い環境ではチーンと動かなくなります😢

私のサロンでは、万が一酸化還元電位が思うように下がらない時も、一旦お預かりして完全に良い状態に整えてからお返ししています。

しっかりとアフターフォローをしてくれる方からご購入頂くのがオススメです

冬太りを防ぐ!50代女性のための褐色脂肪細胞ダイエット術

2025/01/16

50代になると、代謝が落ちて体重が気になりがちですよね。(私にとっても切実です!)

今日は、無理なダイエットをすることなく体の中に備わった「褐色脂肪細胞」を活性化させることで、健康的に美しく痩せる方法をご紹介します。

脂肪細胞の種類や仕組みを理解して、是非実践してみて下さいね。

脂肪細胞には2種類ある!

私たちの体にある脂肪細胞は、大きく分けて次の2種類です。

① 白色脂肪細胞

役割: エネルギーを蓄える「貯蓄型」の脂肪細胞。

分布: 皮下脂肪や内臓脂肪として体中に広く存在。

特徴: 主にお腹、太もも、お尻、二の腕など「気になる部分」に多い。

蓄積しすぎると肥満や生活習慣病の原因に。

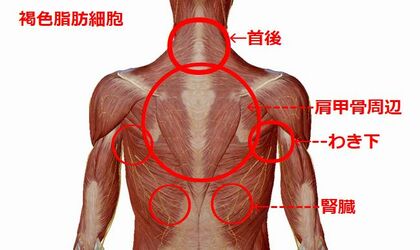

② 褐色脂肪細胞

役割: エネルギーを燃焼して熱を作り出す「燃焼型」の脂肪細胞。

分布: 首周辺、肩甲骨周り、脇の下、心臓や腎臓の周辺に限られている。

特徴: 蓄積した白色脂肪細胞を燃焼させる働きがある。

加齢とともに数が減少するため、50代では活性化がカギに!

褐色脂肪細胞を活性化して痩せる具体的な方法

- 1. 肩甲骨周りを動かす

褐色脂肪細胞が多く集まる肩甲骨周辺を刺激することで活性化します。

- ラジオ体操: 短時間で肩周りを大きく動かせます。

- 肩回し運動: 両肩を大きく回す。1日5分でOK!

- ゲッタマン体操: 頭上で両手を合わせて伸ばし、ゆっくり肘を引き下げる動きを繰り返す。

- 簡単なストレッチで気分転換。

- 2. 寒冷刺激を取り入れる

寒い環境下で褐色脂肪細胞が活性化し、熱を作り出すために脂肪を燃焼します。

- シャワーやお風呂の工夫で体を温めつつ寒冷刺激を与えます。

- 冬のウォーキングや散歩で体を寒さに慣らす。

- シャワーやお風呂の工夫で体を温めつつ寒冷刺激を与える習慣を。

- 3. 姿勢を正す

姿勢が悪いと肩甲骨が固まり、血流が悪くなりがち。正しい姿勢で褐色脂肪細胞を活性化!

- 背筋を伸ばして胸を開く。肩甲骨を寄せるイメージを持つ。

- パソコンやスマホを見るときも前傾姿勢を避ける。

- デスクワーク中も姿勢を意識し、肩甲骨周りを柔軟に保ちましょう。

- 4. 冷えを改善する

体が冷えていると褐色脂肪細胞の働きが鈍くなります。体を温める工夫をしましょう。

- 温かいお茶やスープを飲む。

- 腹巻やレッグウォーマーで冷え対策。

- お風呂で肩甲骨周りをしっかり温める。

- 5. よく噛んでゆっくり食べる

食事中によく噛むことで神経が刺激され、褐色脂肪細胞が活性化します。

- 一口30回以上噛むことを意識する。

- 温かい食事を選び、満腹感をしっかり得る。

終わりに

褐色脂肪細胞の活性化は、特別な道具も必要なく簡単に実践できます。

短時間でも毎日続けることで、ダイエット効果だけでなく、肩こり改善や血流促進、冷え症の改善にもつながります😄

眠りながら痩せる秘密:脂肪を燃やす3つの夜の習慣

2025/01/15

良質な「睡眠」の大切さはよくご存知と思いますが、実は、睡眠中に脂肪を燃焼させることができるのです。

運動や食事だけでなく、睡眠を活用することで、さらに効率的に脂肪燃焼を促進できます。

ここでは、睡眠中に脂肪を燃やすための3つの具体的な方法をご紹介します。

1. 夜遅くに食べない

睡眠前に食事をすると、体が消化に集中し、脂肪燃焼が妨げられる可能性があります。

特に、夜遅くに食事を取ると、インスリン感受性が低下し、摂取した糖分が脂肪として蓄積されやすくなります。

ポイント: 最後の食事は就寝の2~3時間前に済ませましょう。

理由: インスリン抵抗性を減らし、脂肪の蓄積を防ぎます。

2. 部屋を涼しく保つ

涼しい環境で眠ると、体が体温を維持するためにエネルギーを使い、脂肪を燃焼しやすくなります。

また、涼しい部屋は褐色脂肪を活性化し、代謝を促進します。

具体的な方法:

- 室温を約19℃程度に保つ。

- 就寝前に冷たいシャワーを浴びる。

研究では、涼しい環境で1か月過ごした人は褐色脂肪が増え、代謝活動が向上したという結果もあります。

3. ストレスを軽減する

高いストレスは、体内のコルチゾールを増やし、脂肪蓄積を促します。

寝る前にリラックスした状態を作ることが、良質な睡眠と脂肪燃焼につながります。

おすすめのリラックス方法:

- 夜は感情的な会話をできるだけ避ける。

- コメディ番組や映画などを観て笑う。

- 簡単な深呼吸や瞑想を取り入れる。

笑うことで「オキシトシン」が増え、ストレスホルモンが減少し、深い眠りにつながります。

その結果、脂肪燃焼効果も高まります。

睡眠と脂肪燃焼の仕組み

- 代謝: 体は休んでいる間もエネルギーを必要とし、脂肪を燃焼して供給します。

- ホルモン: 成長ホルモンが深い睡眠中に多く分泌され、脂肪の分解を促進します。

- インスリン感受性: 睡眠中にインスリン感受性が改善し、脂肪として蓄積されるリスクを減らします。

睡眠の質を整えることが鍵

「良質な睡眠」は、脂肪燃焼だけでなく、全身の健康を向上させるカギです。砂糖の依存から解放される方法:体が本当に求めているものとは?

2025/01/14

昨日は、今回は、砂糖断ちで得られる10の魅力についてご紹介しました。

でも、甘いものを減らしたいと思っても、なかなかやめるのは難しいですよね。

砂糖をやめられないのは意思の弱さではなく、体がエネルギー不足で糖を必要としているからです。

この状態を改善するには、体が効率よくエネルギーを作れるようにすることが大切です。

砂糖の摂りすぎの悪影響は?

砂糖の過剰摂取は、肥満、虫歯、慢性炎症、動脈硬化など、健康に悪影響を与えます。

特に白い砂糖は生成過程で栄養が失われており、体への負担が大きいです。

黒糖やてんさい糖など、未精製の糖を選ぶほうが健康的です。

どうしたら甘いものを減らせるの?

体内で効率よくエネルギーを作り、自然と甘いものを欲しなくなる方法をご紹介します。

- 1. 食べる順番を工夫しよう

インスリンの分泌がスムーズになり、血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。

- 2. よく噛んでみよう

ご飯一口ごとにしっかり噛み、唾液とよく混ぜる様に意識し、根菜や玄米のような噛み応えのある食材を選びましょう。

煮込みすぎていないレンコンや生のにんじんスティックなどを食事に取り入れるのもOK😄

咀嚼により消化酵素が活性化し、糖質が効率よくエネルギーに変わります。

- 3. リラックスして食事を楽しもう

静かで落ち着いた環境で食事をすることを心がけましょう。

テレビやスマートフォンを避け、食卓に花を飾ったり(お花が好きな方は)、ゆったりとした好きな音楽をかけたりすることでリラックスできます。

また、甘いものや高カロリーな食品も「特別なご褒美」として罪悪感なく味わう日があっても良いと思います。

リラックスすることで副交感神経が優位になり、消化とインスリンの分泌が促進されます。

これにより、ストレスを回避し、血糖値の乱高下を防ぐことができます。

- 4. 糖の代謝に必要な栄養素を摂取しよう

- 亜鉛:牡蠣、カシューナッツ、かぼちゃの種。

- 鉄:赤身肉、ほうれん草、プルーン。

- マグネシウム:アーモンド、バナナ、ダークチョコ(カカオ70%以上)。

- ビタミンB群:豚肉、卵、玄米。

これらを日常に取り入れると、糖の代謝が良くなり、エネルギー不足が解消します。

甘いものを減らすと期待できる変化は?

疲れにくくなり、睡眠の質が向上します。

睡眠の質が上がると日中の活動も楽になり、より健康的な生活が送れるようになります。

無理なく甘いものを少しずつ減らして、エネルギー溢れるお体を目指してみませんか?

「砂糖をやめるだけで変わる!心と体の驚きの変化」

2025/01/13

サロンでは色々なお客様のお身体を拝見していますが、

砂糖は甘くて魅力的ですが、実は私たちの体には不要な存在です。

砂糖を控えることで、体は本来の力を取り戻し、驚くべき変化が現れます。

今回は、砂糖断ちで得られる10の魅力についてご紹介します。

1. エネルギーが充実し、持続する

砂糖を摂取すると、一時的にエネルギーが急上昇しますが、その後急激に低下するため疲労感を招きます。

一方、砂糖をやめると、体が脂肪を効率的に燃焼するようになり、エネルギーが安定します。

最初の数日は砂糖への渇望を感じることがありますが、全粒穀物や天然食品からエネルギーを補給する習慣に切り替えると、体は持続的なエネルギーを生み出せるようになります。

この結果、1日を通して疲れにくくなり代謝が柔軟になります。

2. インスリン抵抗性の改善

大量の砂糖を摂取すると血糖値が急激に上がり、それを下げるためにインスリンが過剰に分泌されます。

これが続くと、インスリン抵抗性が高まり、糖尿病のリスクが増します。

砂糖をやめることで、血糖値が安定しインスリンの分泌も適切になります。

研究によれば、加糖飲料を控えることでインスリン分泌が20%減少し、血糖コントロールが大幅に改善されることが分かっています。

3. 炎症と痛みの軽減

砂糖は体内で炎症を引き起こす物質を増加させます。

慢性的な関節痛や筋肉痛に悩んでいる人が砂糖を断つと、痛みが軽減し、日常生活が楽になります。

特に、砂糖が原因となる炎症は関節リウマチや腸の炎症性疾患とも関連が深く、砂糖を控えることで炎症マーカーのレベルが低下します。

その結果、身体全体の動きがスムーズになり、生活の質が向上します。

4. 減量が容易に

砂糖はインスリン分泌を刺激し、脂肪を蓄積しやすくします。砂糖を断つと、インスリンの分泌が抑えられ、体が脂肪を燃焼しやすくなるため、自然と体重が減少します。

実際、砂糖断ちを始めた人の多くが1か月以内に体重減少を実感しています。さらに、低糖食を取り入れることで、健康的な体重管理が可能になります。

5. 精神状態の改善

砂糖は脳に影響を与え、イライラや不安を引き起こすことがあります。

特に、ビタミンBが不足することで脳の働きが低下し、思考力が鈍くなることが知られています。

砂糖を断つと、炎症が抑えられ、脳が安定し、気分が穏やかになります。

研究によれば、砂糖の過剰摂取はうつ症状や不安症のリスクを50%以上増加させるとされていますが、砂糖を控えることで精神状態が大幅に改善されることが分かっています。

6. 味覚が敏感になる

砂糖に慣れた舌は甘さを求めるようになりますが、砂糖を断つと味覚がリセットされます。

少量の甘味でも満足できるようになり、自然食品の美味しさを再発見できます。

例えば、以前は美味しいと感じなかった野菜や自然食品の味が、砂糖をやめた後には新鮮で美味しく感じられるようになります。

7. 脂肪肝のリスクが減少

砂糖に含まれる果糖は肝臓に負担をかけ、脂肪肝を引き起こします。砂糖を断つことで、肝臓の脂肪蓄積が改善され、健康が向上します。

研究では、果糖摂取を減らすことで肝脂肪が7.2%から3.8%に低下することが確認されています。脂肪肝の進行を防ぐためにも、砂糖を断つことは重要です。

8. 腸の健康と免疫力の向上

砂糖の摂取は腸内環境に悪影響を与え、病原菌が優勢になる原因となります。

砂糖を控えることで、腸内フローラが改善され、腸の免疫機能が強化されます。

また、砂糖断ちは腸壁の透過性を低下させ、感染症や炎症性疾患のリスクを減少させる効果があります。

9. 若々しい肌を保つ

砂糖を控えると肌の糖化が防がれ、シミやシワの進行が遅くなります。

また、肌の弾力が保たれ、健康的なツヤを取り戻すことができます。

糖化最終生成物(AGEs)の蓄積が減ることで、アンチエイジング効果も期待できます。

10. 慢性疾患のリスク低減

砂糖をやめることで、糖尿病や動脈硬化、痛風などのリスクが低下します。

血液中の指標が改善され、代謝病の予防にも役立ちます。

特に、高果糖コーンシロップの摂取を控えることは、健康を守るために非常に重要です。

まとめ

砂糖断ちは、エネルギーの安定や体重管理、肌の若返り、精神状態の改善など、多くのメリットがあります。「好きなものを食べる人」と「体に良いものを選ぶ人」:健康への影響を探る

2025/01/10

調査の概要と結果

ある追跡調査では、以下のような方法で研究が行われました:

対象者: 「好きなものを自由に食べる」グループ と「健康志向で体に良いものを選ぶ」グループに分けて食生活を記録。

なぜ「好きなものを食べる人」の方が健康的?

- ストレスの低減

健康志向で制限が多い食事は、「これを食べてはいけない」「もっと良い選択があるはず」という思いがストレスとなり、心身に悪影響を与えることがあります。

一方で、好きなものを食べることで「満足感」を得られ、ストレスが軽減されるのです。

- 食事へのポジティブな感情

好きなものを食べる人は、食事を楽しむことで消化や吸収が良くなるという研究もあります。

「楽しい」と感じることが副交感神経を活性化させ、体内の働きを整えるとされています。

- バランス感覚の向上

好きなものを食べる人は意外と「自分の体に耳を傾ける」ことが上手なケースが多いです。

過剰に偏ることなく、自然にバランスを取る能力が高いとも言われています。

健康志向のデメリット

健康に良いとされるものを選び続けることは一見理想的ですが、以下のリスクも指摘されています:

- 栄養の偏り

極端な「〇〇抜きダイエット」や特定の食品のみを摂取する食生活は、栄養不足や体調不良を招くことがあります。

- 精神的負担

常に「正しい選択」をしようとすると、食事が楽しいものではなくなり、プレッシャーを感じる場合があります。

- 自己制御の反動

「好きなもの」と「体に良いもの」の共存が鍵

上記の結果を踏まえ、「好きなものを自由に食べる」ことと「健康を意識した食生活」のバランスを取ることが、理想的な食生活の鍵と考えられます。

- 自分の体と対話する

- 楽しむ食事時間を意識

- ストレスを手放す

オマケだけど大事な話

私のサロンにリアルにいらして下さっているお客さまは度々遭遇されていると思いますが、私の父(もうすぐ87歳)は超元気です。自然にあふれるエネルギーを感じて:ドーパミンで毎日を豊か

2025/01/09

幸せホルモンのお話、3日目は「ドーパミン」です。

ドーパミンとは?

ドーパミンは「やる気」や「快感」を司る神経伝達物質で、心の充実感や達成感、身体の活力を支える重要なホルモンです。

この「幸せホルモン」は、私たちの脳内で日々分泌され、ポジティブな思考や行動を促します。

しかし、50代を迎えると生活環境やホルモンバランスの変化により、ドーパミンの分泌が低下しやすくなります。

これが心身にどのような影響を与えるのか、そしてどうすればドーパミンを効果的に増やせるのかを見ていきましょう。

ドーパミン不足のサインとその影響

ドーパミンが不足すると、以下のような心身の変化が現れることがあります。

- 意欲の低下

- 物事に対してやる気が起きない、無気力になる。

- 好きだった趣味や活動への興味が薄れる。

- 集中力や記憶力の低下

- 注意が散漫になり、簡単なタスクでさえ達成が難しくなる。

- 記憶力が低下し、物事を覚えるのに時間がかかる。

- 気分の落ち込み

- ストレスへの耐性が低くなり、不安感やうつ状態につながる。

- 身体の疲労感

- エネルギー不足を感じやすくなり、日常の動きが鈍くなる。

- 慢性的な疲労を感じやすい。

- 体重増加や食欲の変化

- 報酬系が鈍化することで過食や甘いものへの依存が増える可能性がある。

50代女性にとってのドーパミンの重要性

50代は心身にさまざまな変化が起こる時期です。ホルモンバランスの変化や更年期の影響で気分が不安定になったり、疲れを感じやすくなることもあるでしょう。

こうした時期にドーパミンを意識して増やすことで、心身の健康を維持し、充実した毎日を送ることが可能です。

ドーパミンを増やす具体的な方法

- 1. 楽しい目標を作る

達成感はドーパミン分泌を促進する大きな要因です。小さな目標でも、自分に「できた!」という感覚を与える行動が大切です。

💡 例: 毎日10分の散歩を続ける、新しいレシピに挑戦するなど。

- 2. 食生活を見直す

ドーパミン生成に必要な栄養素を意識しましょう。

- たんぱく質: 肉、魚、大豆製品などに含まれるアミノ酸(チロシン)は、ドーパミンの原料となります。

- 抗酸化食品: ブルーベリーやほうれん草、ナッツ類は脳を保護し、ドーパミン生成をサポートします。

- 3. 運動を習慣化する

軽い運動でも、体を動かすことでドーパミンが分泌されます。特にリズム運動(ウォーキングやヨガ)は、心地よさを感じやすく、続けやすい方法です。

💡 おすすめ : 自然の中を歩く「森林浴ウォーキング」でさらにリフレッシュ効果をプラス。(雪がない地方は断然これです)

- 4. ポジティブな感情を育む

「感謝」や「喜び」を感じる行動は、ドーパミンの分泌を促します。日記をつけて良い出来事を振り返る習慣を取り入れるのも良い方法です。

💡 おすすめ : 毎晩3つの「今日の良かったこと」を書き出してみる。

- 5. 十分な休息を取る(1/4のブログをご参考に❤️)

睡眠不足はドーパミンの生成を妨げる大きな要因です。リラックスした夜の時間を作り、質の良い眠りを確保しましょう。

💡 おすすめ: 寝る前にラベンダーのアロマを使うとリラックス効果が高まります。

まとめ:ドーパミンを味方にする暮らしへ

ドーパミンは、幸せと活力をもたらす鍵です。特に50代の女性にとっては、心身の変化をポジティブに乗り越えるために重要なホルモンです。

ドーパミンの分泌を促す習慣を日常生活に取り入れれば、心が満たされ、日々の生活に新たな輝きをもたらすことができるでしょう。

「自然にあふれるエネルギーを感じて」、今日から小さな一歩を始めてみませんか?😊✨

健康と美容は毎日のセルフケアや意識が一番大切です。

例えば脳の設定のエラーによってホルモンの分泌量が加減されてしまっている時や、不要物が溜まり過ぎて悪影響が出ているなど、セルフケアではできない部分などもあり、ハピエールでは、セルフではできない領域の調整などで、本来備わっている自然治癒力が十分に発揮されるよう、精一杯お手伝いをさせて頂いています。

「好きなものを食べる人」と「体に良いものを選ぶ人」:健康への影響を探る

2025/01/08

調査の概要と結果

ある追跡調査では、以下のような方法で研究が行われました:

対象者: 「好きなものを自由に食べる」グループ と「健康志向で体に良いものを選ぶ」グループに分けて食生活を記録。

なぜ「好きなものを食べる人」の方が健康的?

- ストレスの低減

健康志向で制限が多い食事は、「これを食べてはいけない」「もっと良い選択があるはず」という思いがストレスとなり、心身に悪影響を与えることがあります。

一方で、好きなものを食べることで「満足感」を得られ、ストレスが軽減されるのです。

- 食事へのポジティブな感情

好きなものを食べる人は、食事を楽しむことで消化や吸収が良くなるという研究もあります。

「楽しい」と感じることが副交感神経を活性化させ、体内の働きを整えるとされています。

- バランス感覚の向上

好きなものを食べる人は意外と「自分の体に耳を傾ける」ことが上手なケースが多いです。

過剰に偏ることなく、自然にバランスを取る能力が高いとも言われています。

健康志向のデメリット

健康に良いとされるものを選び続けることは一見理想的ですが、以下のリスクも指摘されています:

- 栄養の偏り

極端な「〇〇抜きダイエット」や特定の食品のみを摂取する食生活は、栄養不足や体調不良を招くことがあります。

- 精神的負担

常に「正しい選択」をしようとすると、食事が楽しいものではなくなり、プレッシャーを感じる場合があります。

- 自己制御の反動

「好きなもの」と「体に良いもの」の共存が鍵

上記の結果を踏まえ、「好きなものを自由に食べる」ことと「健康を意識した食生活」のバランスを取ることが、理想的な食生活の鍵と考えられます。

- 自分の体と対話する

- 楽しむ食事時間を意識

- ストレスを手放す

オマケだけど大事な話

私のサロンにリアルにいらして下さっているお客さまは度々遭遇されていると思いますが、私の父(もうすぐ87歳)は超元気です。愛と癒しをもたらすホルモン:オキシトシンの贈り物

2025/01/08

幸せホルモンのお話、昨日の「セロトニン」に続いて、二日目は「オキシトシン」についてです。

心を満たすホルモン「オキシトシン」の秘密

オキシトシンは「愛情ホルモン」や「幸せホルモン」とも呼ばれ、人とのつながりや信頼感を育む大切なホルモンです。

実はこのホルモン、健康や心の安定にも大きく関わっています。50代の女性が、日々の生活の中でオキシトシンを意識して分泌させることは、心身の健康にとても役立ちます。

オキシトシンの役割と重要性

- ストレスを和らげる

オキシトシンはストレスホルモンである「コルチゾール」を抑制する作用があります。その結果、心が穏やかになり、イライラや不安を軽減します。

- 幸福感を高める

人とのふれあいや感謝の気持ちを持つことでオキシトシンが分泌され、心が満たされる感覚を得られます。

- 健康や美容への効果

血流を良くする作用があり、肌のツヤや体の代謝をサポートします。また、免疫力を高める働きもあるため、病気にかかりにくくなる効果が期待できます。

- 人間関係を円滑にする

信頼感や共感力を高める効果があり、家族や友人との関係がより深まるきっかけとなります。

オキシトシンを分泌させる実践方法

- スキンシップを増やす

家族やペットとふれあう

家族とハグをしたり、ペットを撫でたりすることでオキシトシンが自然と分泌されます。

短い時間でも効果があるので、毎日少し意識してみましょう。

- マッサージを取り入れる

触れられることで心地よさが増し、オキシトシンが活性化します。

- 感謝や思いやりの行動をする

感謝の気持ちを伝える

家族や友人に「ありがとう」と伝えるだけでもオキシトシンが分泌されます。感謝日記をつけるのも効果的です。

- 人を助ける行動をする

小さなことでも、誰かを手助けする行為はオキシトシンを促進します。買い物で店員さんに笑顔を向けるだけでもOKです。

- 心が温まる瞬間を作る

- 好きな香りを楽しむ

ラベンダーやローズ、オレンジなどのエッセンシャルオイルをディフューザーで焚いて、リラックスする時間を作りましょう。香りの心地よさがオキシトシンを高めます。

必ず安全なメディカルレベルの純粋なオイルをチョイスして下さい。添加物が入っているものはかえって逆効果です。(私も愛用しているdoTERRA社のものがお勧めです❤️)

- 感動する映画や音楽に触れる

心が温まる映画や音楽を楽しむことで、オキシトシンが分泌され、幸福感が増します。

- 自然とのつながりを感じる

- 庭いじりや散歩をする

- 植物を育てたり、自然の中で過ごすことで心が癒され、オキシトシンが活性化します。

- 自然の美しさを観察する

- 花や風景をゆっくり眺めるだけでも、リラックス効果があります。

オキシトシンは、ふれあい、感謝、自然とのつながりなど、ちょっとした行動で簡単に分泌されます。

このホルモンを意識的に増やすことで、心身が満たされ、日常がより幸せなものになります。

今日から「オキシトシン分泌生活」を始めてみませんか?

「今から変わる!呼吸が導く幸せ時間」

2025/01/05 忙しい日常生活の中で、「呼吸」を意識していますか?

忙しい日常生活の中で、「呼吸」を意識していますか?

呼吸は私たちが無意識に行っている生命の基本ですが、実は健康や心の状態、美容にまで深く関係しています。

特に50代は体の変化を感じやすい時期です。正しい呼吸法を取り入れると、心も体も軽やかになります😄

1. 呼吸の質が健康を左右する

年齢とともに、呼吸が浅くなることがあります。浅い呼吸は体に十分な酸素を送れず、疲れやすさや集中力の低下、さらには代謝の低下にもつながります。

深くゆったりとした呼吸を意識することで、以下のような健康効果が期待できます。

- • 酸素供給の向上:全身の細胞に酸素が行き渡り、エネルギーが生まれやすくなります。

- • 自律神経の安定:ストレスを感じる時も、深い呼吸で心が落ち着きます。

- • 血流促進:体全体の血流がスムーズになり、冷えやむくみの改善にもつながります。

2. 女性の体と呼吸の関係

50代の女性にとって、ホルモンバランスの変化は避けられない課題です。

この時期、体が不安定になるとストレスや疲れが増え、呼吸が浅くなることがあります。

正しい呼吸を意識することで、以下のような効果が得られます。

- • 更年期の不調を緩和:深い呼吸はホルモンバランスを整え、ほてりや不安感を和らげます。

- • 心の安定:呼吸は自律神経に直接働きかけ、リラックス状態を作り出します。

3. 美容にもつながる「呼吸力」

呼吸が浅いと、肌のくすみやたるみの原因にもなることをご存じですか?

深い呼吸で酸素が十分に供給されると、肌が明るくなり、体内の老廃物も排出しやすくなります。

また、呼吸は姿勢にも影響を与えるため、正しい呼吸は若々しい見た目を保つカギでもあります。

4. 今日からできる呼吸法の実践

呼吸を整えるのは、特別な時間を必要としません。以下の簡単な方法を、ぜひ日常に取り入れてみてください。

腹式呼吸の基本

- 背筋を伸ばして座り、リラックスします。

- 鼻からゆっくり息を吸い込み、お腹が膨らむのを感じます。

- 口からゆっくり息を吐きながら、お腹がへこむのを感じます。

- これを5分間繰り返しましょう。

朝の深呼吸

朝起きたら、窓を開けて新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込みます。1日のスタートがポジティブになります。

リラックス呼吸

夜寝る前にゆっくり呼吸を整えると、深い眠りにつながります。

5. 呼吸を意識するだけで変わる日常

呼吸は、いつでもどこでも私たちを支えてくれる「生命のリズム」です。

この呼吸を意識的に整えることは、健康と美しさ、そして心の安定を取り戻す大切な第一歩👣

今日から少しだけ「呼吸」を意識して、心も体も軽やかな毎日を送りませんか?

心地よい眠りを叶える温活ケアのすすめ

2025/01/04 寒い夜、なかなか眠れないと感じることはありませんか?実は、心地よい眠りには「深部体温を下げること」が大切です。

寒い夜、なかなか眠れないと感じることはありませんか?実は、心地よい眠りには「深部体温を下げること」が大切です。

深部体温がスムーズに下がることで、脳が「眠る準備が整った」と判断し、スムーズに眠りにつくことができます。

温めることで体表の血流を促進し、結果として深部体温を下げる「温活」を活用した快眠のコツをご紹介します。

1. 温めと冷却のリズムが鍵:深部体温を下げる仕組み

一見、温めることと深部体温を下げることは矛盾するように思えますが、実は相互に作用します。

Q : 手足を温めるとどうして深部体温が下がるの?

A : 手足の毛細血管が広がり、体の中心にこもった熱が放出されるためです。これが「温めて冷ます」という快眠の基本原理です。

おすすめの方法

足湯: 寝る前に10分程度の足湯を行うと、体の熱が効率的に外へ逃げます。

温感アイテム: 手足にホットパックを当てるだけでも血流が促進されます。

2. 靴下の活用で冷え知らずの夜を

寝るときに靴下を履くと足元が温まり、全身がリラックスして眠りやすくなります。

ただし、選び方にはポイントがあります。

素材 : 通気性の良い綿やウールがおすすめ。合成繊維は避けましょう。

締め付けの少ないデザイン : 血流を妨げないゆったりしたものを選んでください。

3. 寝室環境の温度と湿度を整える

快眠には、寝室の温度と湿度の管理も大切です。暑すぎても寒すぎても体温調節が乱れて眠りが浅くなります。

理想的な環境

室温は前後20℃、湿度は**50~60%**が快適な目安。(北海道はもうちょっと暖かい方が眠りやすいですね!)

冬場は布団や毛布で調整するのがポイントです。電気毛布を使用する場合は、お布団が温まったらスイッチは切りましょう💤(歪んだ電磁波を避けましょう)

4. 寝具の工夫で温かく快適に

寝具を工夫することで、温かさを保ちながら深部体温を下げやすい環境を作ることができます。

快眠アイテム例

湯たんぽ : 布団の足元に置くだけで足先から温まります。

温感マット : 敷布団の下に入れるタイプで、じんわりと体を温めます。

5. 体を温める飲み物をプラス

寝る前に温かい飲み物を摂ると、体がリラックスし、深い眠りに誘われます。

おすすめの飲み物

生姜湯: 血行促進効果があり、冷えた体を温めます。

カモミールティー: 心を落ち着け、快眠をサポートします。

ホットミルク: リラックス効果のあるトリプトファンが含まれています。

まとめ

深部体温を下げるためには、寝る前に「手足を温める」ことが大切です。美容と健康に効果的な「ヒートショックプロテイン(HSP)入浴法」

2025/01/02

ヒートショックプロテイン(HSP)は、私たちの体内で細胞を修復し、ストレスから守る重要なタンパク質です。このHSPを増やすことで、美容と健康の両面で多くのメリットが得られます。免疫力を高めたり、代謝を促進して脂肪燃焼を助けたり、紫外線や乾燥で傷ついた肌の修復をサポートしたりと、まさに全身の味方です。

年齢とともに減少しがちなHSPですが、体温を38℃以上に上げる『HSP入浴』で簡単に増やすことができますので、具体的な方法をご紹介しますね❣️

HSP入浴法の手順

コップ1杯の常温の水を飲み、入浴中の脱水症状を防ぎます。

3.適切な湯温と時間を選ぶ

♨️40℃の場合:20分

♨️41℃の場合:15分

♨️42℃の場合:10分

湯温を保つために浴槽のふたを使い、首だけ出してつかります。体温計を使用し、目標体温(38℃以上)を目指しましょう。

4.湯上り後は保温を徹底

靴下🧦を履き、バスタオルや毛布で体を包み、15分以上保温します。

5.再度の水分補給

入浴後も白湯 or 常温の水を飲み、体の内側から潤いを保ちます。

HSP入浴法のポイントと注意点

- 頻度:週に2回、3日おきが理想。HSPは加温後2日でピークに達します。

- 耐性を防ぐための休息:数カ月続けた後は1~2週間お休みすることで効果を維持できます。

- 応用例:大きなストレスがかかるイベントの2日前に実施すると、ダメージを軽減する効果が期待できます。

- また、簡易版として、42℃の蒸しタオルを1日数回顔に当てる方法もおすすめです。これだけでも肌年齢が若返るという研究結果が報告されています。

ハピエールの高濃度水素酸素温浴システム 『Re:Bath』で、HSP入浴法を体験できます。

体も心もぽかぽかに!〜生姜で始める美と健康の新習慣

2025/01/01

2025年は皆さまに是非取り入れて頂きたい健康や美容の情報をできるだけ沢山発信していきたいと思います❣️元旦は私の大好きな生姜のお話です🫚

冷えた体を温める「自然のぬくもり」

代謝を高める「若返りの鍵」

生姜には脂肪燃焼を助け、老廃物を流してくれるデトックス効果があります。また、含まれる「エンザイム」が消化と代謝をサポート。日々の生活に生姜を取り入れることで、すっきりとした若々しい体を目指せます!「エンザイム切れは寿命切れ」とも言われるほど重要な成分を、日々の生活に生姜を取り入れることで補えるのです。

消化を整える「腸からの美肌作り」

抗酸化作用で「美しさ長持ち!」

心を解きほぐす「自然のリラクゼーション」

-

「砂糖をやめるだけで変わる!心と体の驚きの変化」

サロンでは色々なお客様のお身体を拝見していますが、血管が弱っている方が意外に多く、その方々に共通しているのは甘

「砂糖をやめるだけで変わる!心と体の驚きの変化」

サロンでは色々なお客様のお身体を拝見していますが、血管が弱っている方が意外に多く、その方々に共通しているのは甘

-

心が軽くなる「課題の切り分け」:実践例から学ぶ解放術

前回のブログで、「自分の課題」と「相手の課題」を切り分ける方法をご紹介しました。今回は、これをさらに深掘りし、

心が軽くなる「課題の切り分け」:実践例から学ぶ解放術

前回のブログで、「自分の課題」と「相手の課題」を切り分ける方法をご紹介しました。今回は、これをさらに深掘りし、

-

眠りながら痩せる秘密:脂肪を燃やす3つの夜の習慣

良質な「睡眠」の大切さはよくご存知と思いますが、実は、睡眠中に脂肪を燃焼させることができるのです。運動や食事だ

眠りながら痩せる秘密:脂肪を燃やす3つの夜の習慣

良質な「睡眠」の大切さはよくご存知と思いますが、実は、睡眠中に脂肪を燃焼させることができるのです。運動や食事だ

-

砂糖の依存から解放される方法:体が本当に求めているものとは?

昨日は、今回は、砂糖断ちで得られる10の魅力についてご紹介しました。でも、甘いものを減らしたいと思っても、なか

砂糖の依存から解放される方法:体が本当に求めているものとは?

昨日は、今回は、砂糖断ちで得られる10の魅力についてご紹介しました。でも、甘いものを減らしたいと思っても、なか

-

冬太りを防ぐ!50代女性のための褐色脂肪細胞ダイエット術

50代になると、代謝が落ちて体重が気になりがちですよね。(私にとっても切実です!)今日は、無理なダイエットをす

冬太りを防ぐ!50代女性のための褐色脂肪細胞ダイエット術

50代になると、代謝が落ちて体重が気になりがちですよね。(私にとっても切実です!)今日は、無理なダイエットをす

HUPYELL

100%自分のための癒やしの時間をお過ごしください

電話番号:011-557-4053

所在地 :札幌市中央区南14条西9丁目3-41

グレイトフルTYK山鼻202 • 203

(ツルハドラッグ 行啓通店さん 2F)